「被扶養者とは、一体どのような人を指すのか?」という疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。被扶養者の条件や、その認定に伴うメリットを理解することで、税制や社会保険における大きな利点を享受できることがあります。知識を持つことで、適切に制度を活用し、自分や家族の生活を助けることができるのです。

日本における被扶養者制度は、多くの場合、経済的困難さを抱える人々の生活を支援するために設計されています。例えば、子供や配偶者が自分の収入だけでは生活を維持できない場合に、被扶養者として認定されることで、健康保険や税金の面での優遇を享受できます。これにより、より安心して生活をすることが可能になります。

被扶養者として認定されるためには、いくつかの条件があります。主に、経済的に扶養される立場にあるか、またその人の年収が一定金額未満であることが必要です。具体的には、年間収入が130万円未満、または特定の年齢・障害のある方については180万円未満である必要があります。社会保険においては、被扶養者として認定された場合、その家族は健康保険の保険給付を受けることができます。

| 被扶養者の条件 | 詳細 | 参照リンク |

|---|---|---|

| 年収制限 | 一般的に130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満) | 国税庁 |

| 家族の範囲 | 配偶者、直系尊属、同居する親族(三親等以内) | 日本年金機構 |

| 居住要件 | 日本国内に居住していることが必要 | 全国健康保険協会 |

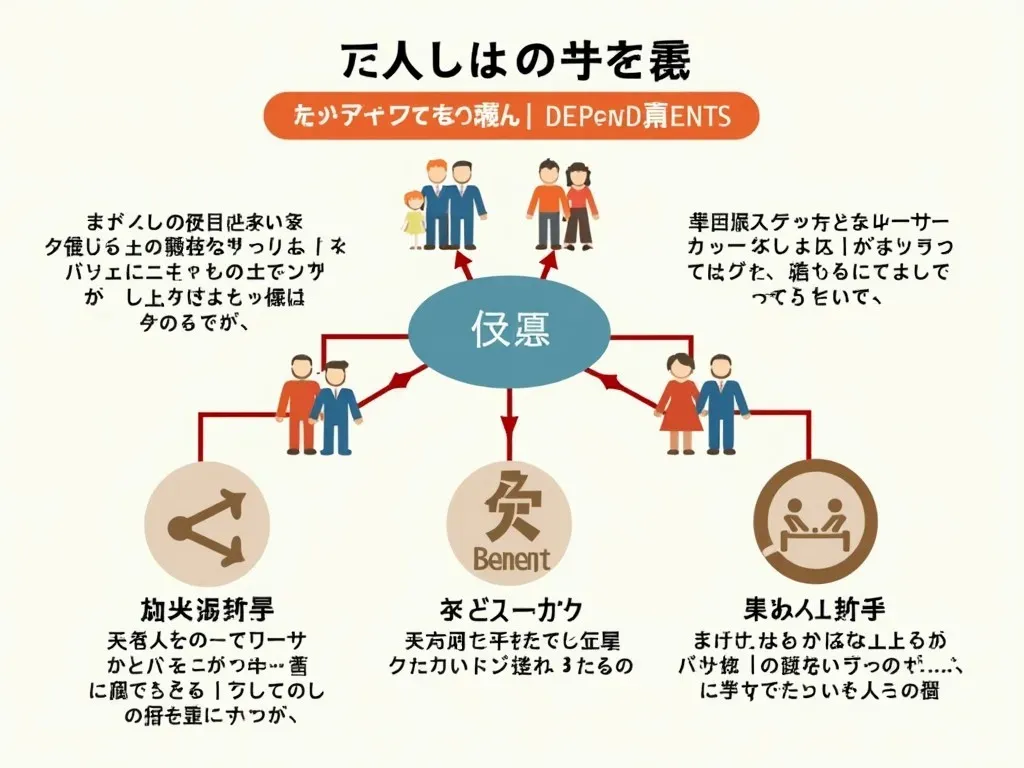

被扶養者の定義と基準とは?

被扶養者とは、主に他の人(被保険者)によって扶養される人々を指します。これには、子供、配偶者、及び一定の条件を満たす親族が含まれ、被保険者の収入に依存して生活を営む必要があります。被扶養者が適用されることによって、保険や税金において様々な特典を得ることができます。

次に、被扶養者として認定されるための具体的な条件について詳しく説明します。個別の事情により別途の要件も考慮されることがありますが、一般的な基準としては以下のようなものがあります:

-

親族の種類: 被扶養者には、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹などが該当します。特に、同居している場合には、その親族は被扶養者として認定されやすくなります。

-

年収の制限: 被扶養者の年収が130万円未満であることが重要です。60歳以上または特定の障害を持つ人の場合は、年間180万円未満という基準が設けられています。

-

生計の維持: 被扶養者は、主に被保険者の収入によって生計を維持することが求められます。これにより、適正な扶養関係が認められます。

被扶養者の認定は、特に所得税や社会保険に関連する面で重要です。被扶養者として認定されると、扶養控除を受けられるため、納税者は税負担を軽減できます。また、健康保険においても、被扶養者の医療費が軽減されるため、経済的な負担が減ることになります。

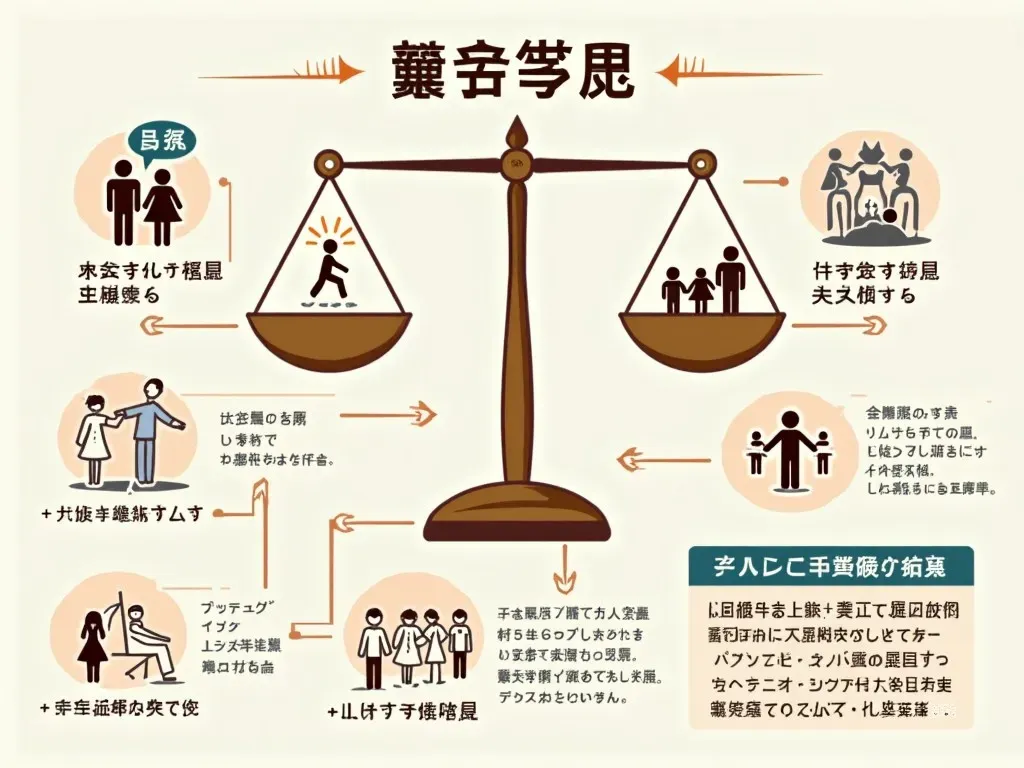

被扶養者のメリットとデメリットを理解する

被扶養者として認定されることは、さまざまなメリットをもたらします。しかし、その裏にはいくつかのデメリットも存在しますので、事前にしっかりと理解しておくことが大切です。

メリット

-

扶養控除: 被扶養者として認定されると、納税者は扶養控除を受けられ、その結果として所得税や住民税が軽減されます。これにより、税金の負担が減るため、経済的な家計が助かります。

-

医療費の負担軽減: 健康保険に加入し、被扶養者として保険の恩恵を受けることができるため、医療費の負担が軽減されます。被扶養者としての地位を得ることで、例えば、家庭内での病気やけがの際に安心感が得られます。

-

社会保険料の免除: 被扶養者としての認定が下りると、保険料の支払い義務が免除されるため、経済的な負担感が軽減されます。このように、被扶養者制度は多くの人々にとって、有益なサポートとなります。

デメリット

-

収入制限: 被扶養者に認定される条件には年収制限があるため、アルバイトやパートタイムでの就労に制限がかかります。つまり、収入を増やすために働くと、被扶養者の資格を失う可能性があります。

-

手続きの面倒さ: 被扶養者の認定を受けるためには、必要な書類を用意し、手続きを行う必要があります。面倒に感じるかもしれませんが、制度を利用することで得られるメリットを享受するためには避けられません。

-

生活水準への影響: 被扶養者という立場は、時に経済的に凭れ掛かる状況にあることを示します。そのため、生活の自由度が制限される可能性も考慮しなければなりません。

今後更に続けていくために、被扶養者の制度についての理解を深めておくことは重要です。制度を正しく活用することで、あらゆる面での合理性を持たせることができるでしょう。

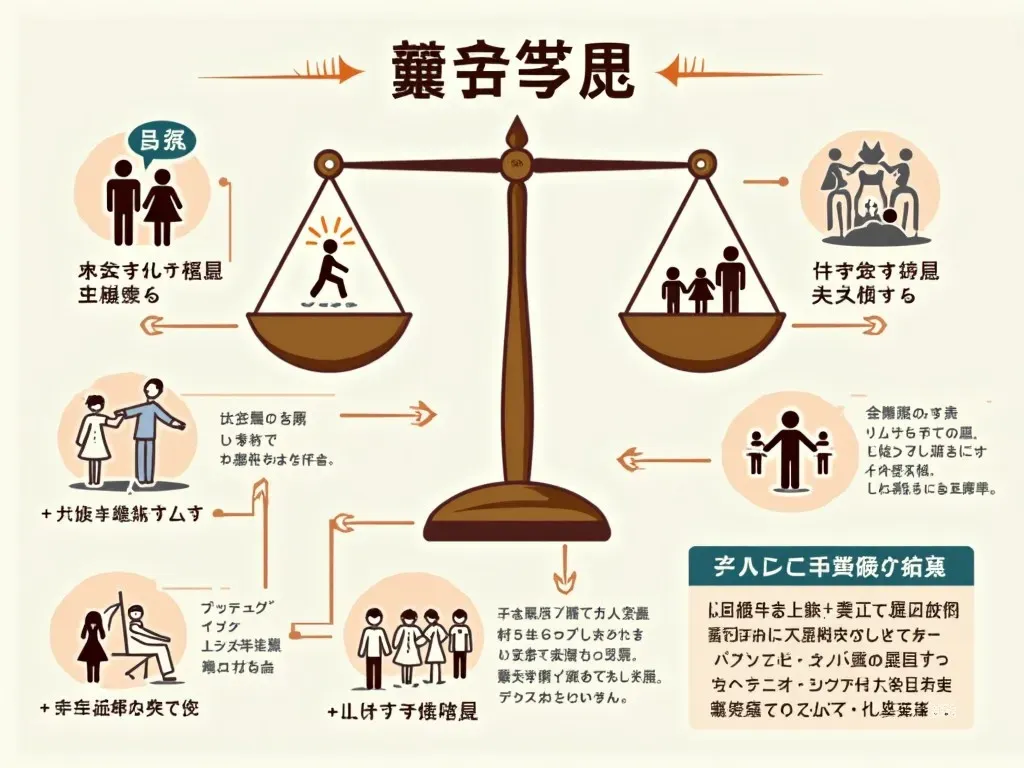

被扶養者と他制度との違い

被扶養者の制度は、さまざまな社会保障制度と密接に関連していますが、他との違いについても知っておくことが必要です。特に、所得税と社会保険の観点から見ると、条件や扱いが異なることがあります。

所得税と扶養控除

所得税において扶養控除を受けるためには、扶養親族の条件を満たす必要があります。具体的には、同一生計の親族やその合計所得金額が48万円以下である必要があります。扶養控除を受けることで、税負担が軽減されるだけでなく、納税者自身の生活を守る役割も果たします。

社会保険の被扶養者

社会保険においては、被扶養者となるためには健康保険に関する条件を満たす必要があります。ここで重要なのは、同居している親族であるかどうか、またその収入が130万円未満であるかという基本的な判定です。これは、所得税における判断基準とは異なるため、誤解を生まないよう注意が必要です。

高齢者や障害者に対する配慮

特定の年齢(60歳以上)や障害のある被扶養者に対しては、年収制限が従来と異なり、180万円以下が基準とされています。このように異なる制度が同時進行で存在するため、自身の状況に合わせた制度について意識しておくことで、より適切な選択を行うことが可能になります。

現在の制度は、法律や社会状況の影響を受けるため、細かい条件が改定されることもあります。したがって、最新の情報をキャッチすることが、被扶養者にとって有利に働くことは間違いありません。

参考文献

これらの情報をもとに、今後の生活や経済的な面での安心を手に入れていただければ幸いです。