脱腸による不安を解消し、健康な生活を取り戻すためのヒントを提供

脱腸(鼠径ヘルニア)は、誰にでも起こり得る非常に一般的な健康問題ですが、その症状や治療法についてはあまり知られていないことが多く、不安に感じる方も多いです。この病気は、腸が正常な位置からはみ出してしまう状態であり、放置すると重大な健康リスクを伴う可能性があります。しかし、適切な知識と治療法を理解することで、リスクを減少させ、健康な日常を送ることができます。

そこで、この記事では脱腸とは何か、どのような症状を引き起こすのか、そして治療法について徹底的に解説します。特に、手術や生活習慣の改変がどれだけ効果的かについても詳しく述べますので、安心して読み進めてください。

脱腸の基本知識:状態と症状について

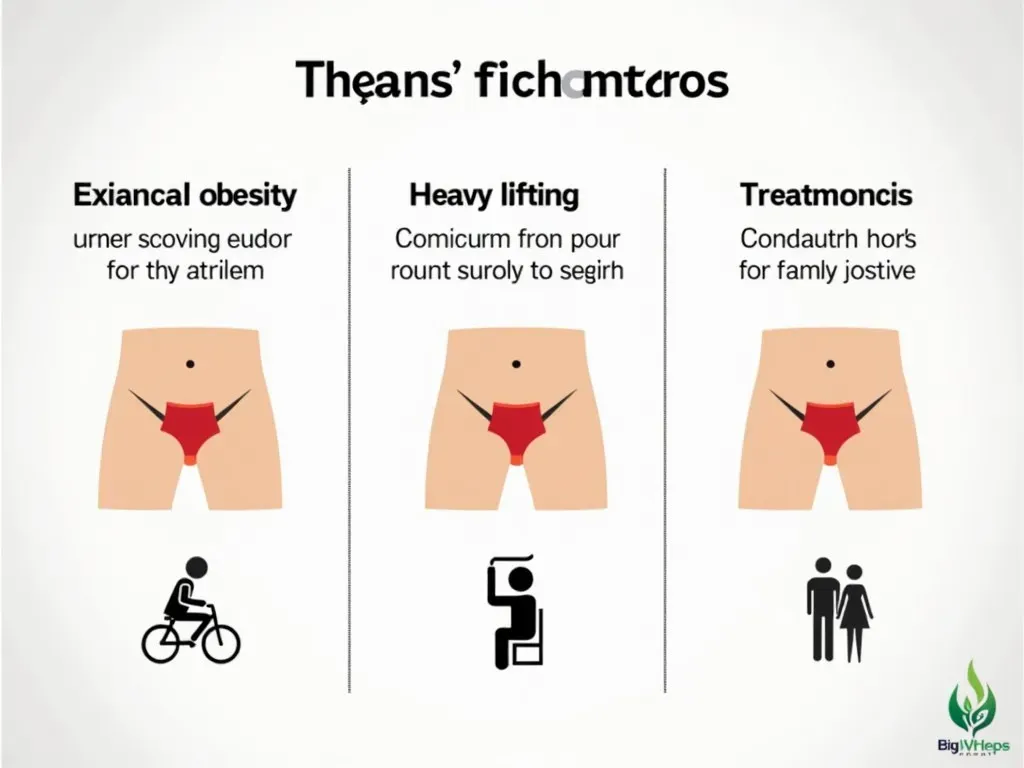

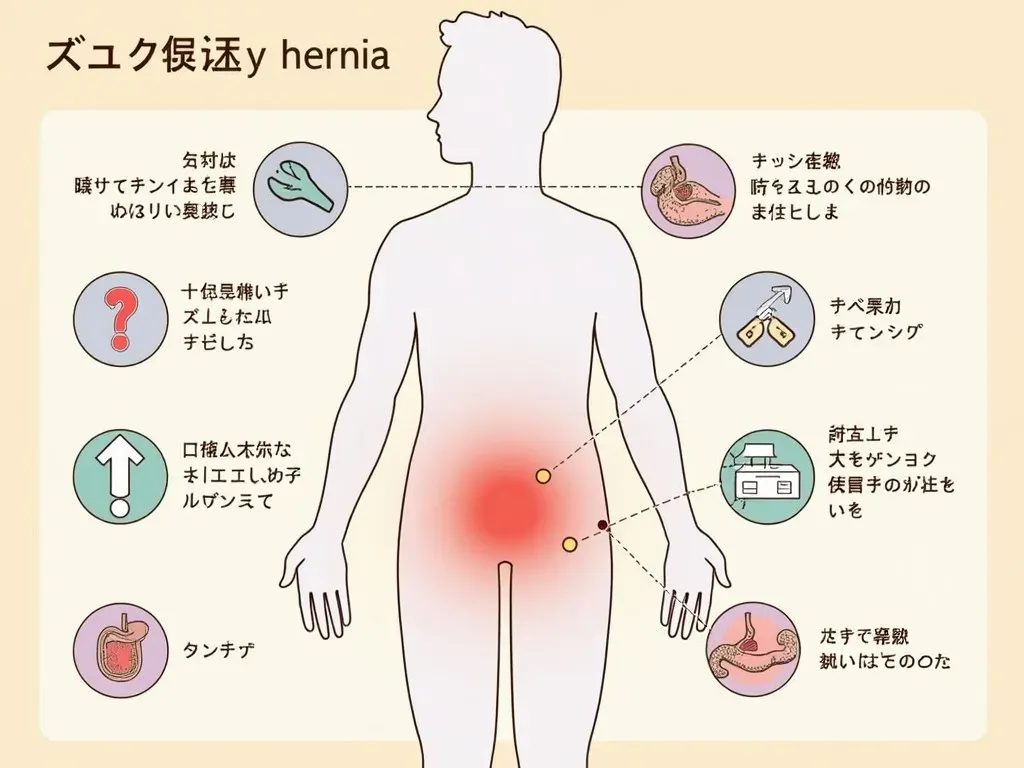

脱腸は、主に鼠径部(太ももの上部と腹部の接合部)で見られる疾患です。腸が腹壁を突き破り、皮膚の下に「ぽっこり」と腫れた部分ができることが特徴です。最初は無症状のこともありますが、時間が経つと以下のような症状が現れることがあります。

- 腫れや凹み: 鼠径部に柔らかいしこりができる。

- 痛みや不快感: 腹圧をかけたり、立っているときに特に強く感じることがあります。

- 吐き気や便秘: 脱腸が進行すると、腸が捻じれたりして、消化不良が起きることも。

脱腸の発症率とリスク要因

脱腸は特に男性に多く発症しますが、女性や子供でも発現する可能性があります。日本においての研究によると、脱腸にかかるリスクは男性で約8%、女性では約2%とされています。以下のようなリスク要因があります。

- 肥満: 腹部に余分な脂肪が蓄積されること。

- 年齢: 加齢とともに腹壁が弱くなるため。

- 遺伝的要因: 家族に脱腸の人が多い。

こうしたリスク要因を理解することで、早期発見や予防策を講じることが可能です。

脱腸の確認方法と治療法

脱腸の診断は主に医師による視診と触診から行われます。また、必要に応じて超音波検査やCTスキャンが実施されることもあります。診断が確定した後は、以下のような治療法が選択されます。

| 治療法 | 説明 |

|---|---|

| 自然療法 | 症状が軽い場合、経過観察が選択されることがある。 |

| 手術 | 脱腸が進行している場合には、外科手術が必要。これには「開腹手術」や「内視鏡手術」がある。 |

| 生活習慣の改善 | 体重管理や食事療法、運動習慣の見直し。 |

手術が必須となる場合もあり、大半の患者さんには再発のリスクが低い「メッシュを用いた手術」が推奨されます。

脱腸の特徴と症状について詳しく解説

脱腸は隠れた病気とも言えます。初期段階では無症状ということが多く、多くの人が気づかずに放っておくことが多いのです。しかし、放置は危険です。以下にさらに詳しい症状とその捉え方を解説します。

- 見た目の変化: 日常生活の中で、突起や変形が見られるときは要注意です。他の人に指摘されることもあります。

- 痛みの変化: 身体活動によって痛みが強くなる場合や、痛みに加えて吐き気を感じることがあるかもしれません。

- 呼吸困難の原因になる: 脱腸が進行すると腸に血流が届かなくなり、これが全身状態を悪化させる可能性があります。その場合は即医療機関を受診する必要があります。

また、脱腸の治療には時間がかかる場合もあるため、治療を早めに始めることが重要です。

脱腸の手術の詳細とその重要性

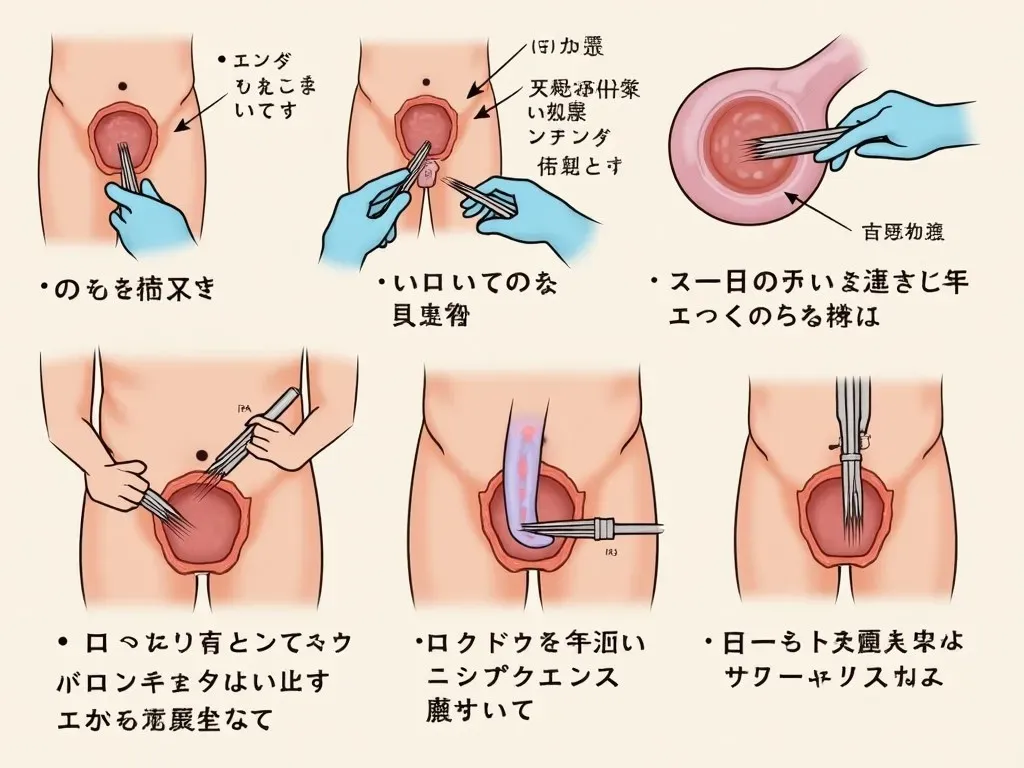

脱腸の場合、最も多く採用される治療法は手術です。手術は病気を根本から解決する手段であり、身体への負担も最小限に抑えられるよう配慮されて行われます。以下に手術方法について詳しく解説します。

- 開腹手術: 腹部を大きく切開し、腸を正常な位置に戻します。その際、強度のあるメッシュを使用し、再発を防止します。

- 内視鏡手術: 小さな切開で行う方法で、回復が早いのが特徴です。進行具合によりますが、最も負担が少ない手術法とされています。

手術を行うと、その後の生活は大きく変わります。痛みが軽減されるだけでなく、再発するリスクも低くなります。

手術後の生活と回復について

手術後は一定の生活制限が必要ですが、徐々に日常生活に戻ることが可能です。以下は手術後の注意点です。

- 運動制限: 激しい運動は控えるべきですが、日常生活の軽い運動は問題ありません。

- 食事管理: 消化の良い食品を選び、便秘を悪化させないように注意。

- 定期的な診察: 医師によるフォローアップを受けることで、再発リスクを低く抑えられます。

これにより健康な生活を取り戻すことができるでしょう。

おわりに

脱腸は日本において非常に多く見られる病気で、その症状や原因、治療法についての知識を深めることで、早期発見と治療が可能です。ぜひ、この情報を参考にして、健康で快適な生活を送ってください。

詳細な情報を求める方は、国立健康・栄養研究所のウェブサイトをご覧ください。