咳喘息とは、しつこい咳が続くことで多くの人々が悩まされる病気です。多くの場合、喘息の前段階としても知られています。しかし、知識の不足が原因で、適切な治療を受けることなくその症状に苦しんでいる方が大勢いるのが現状です。こちらの記事では、咳喘息の症状、原因、治療法、そして日常生活における注意点について詳しく解説しますので、知識を得て自分や大切な人を守りましょう。

咳喘息は3週間以上続く咳の一形態であり、風邪や感染によって引き起こされることが多いです。特に、アレルギー反応や環境の変化が影響することがあります。この病気について理解を深めることで、無用な恐れや不安を取り除き、治療を受けるための正しい判断ができるようになるでしょう。

| 咳喘息の症状と治療法の比較 | 内容 |

|---|---|

| 症状 | しつこい咳、喘鳴なし |

| 原因 | アレルギー、気候変化、感染 |

| 診断基準 | 3週間以上咳が続く |

| 治療法 | 吸入ステロイド、気管支拡張薬 |

| 合併症 | 気管支喘息への移行の可能性 |

| 参考情報 | 厚生労働省 |

咳喘息の特徴と診断基準

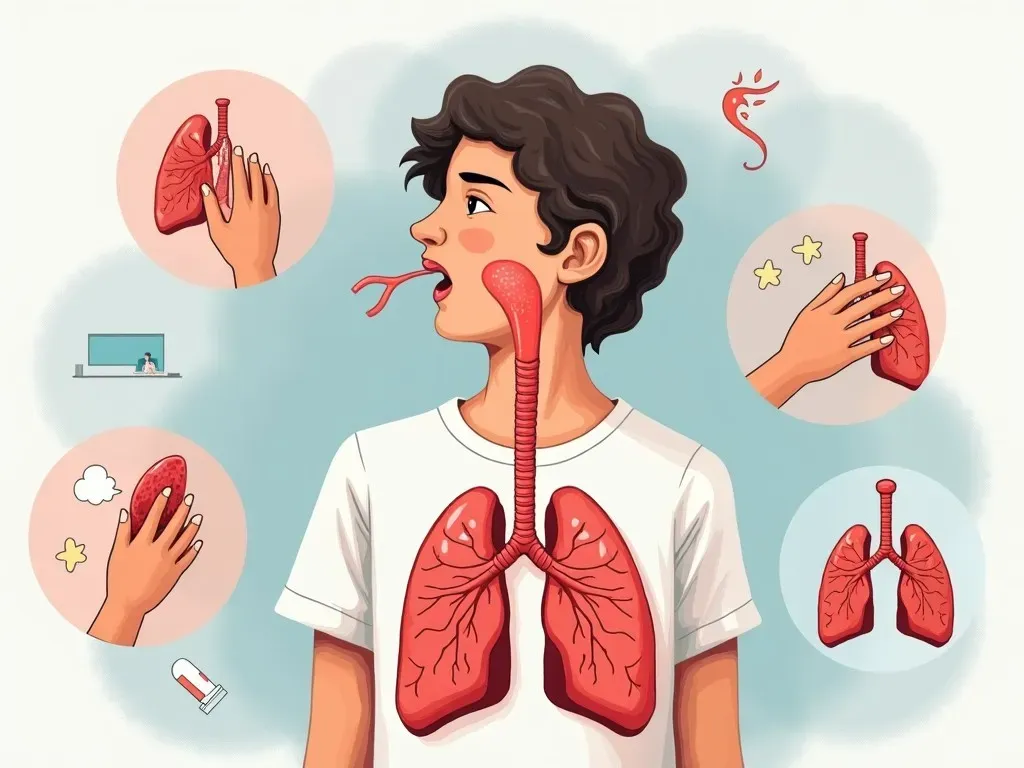

咳喘息は、気道が炎症を起こすことにより、長引く咳が主な症状となる病気です。この状態は、気管支喘息とは異なり、喘鳴(ぜんめい)や呼吸困難を伴わないことが一般的です。咳喘息の患者は、しつこい乾いた咳が続き、特に夜間や朝方に悪化しやすい特徴があります。

また、咳喘息は喫煙や空気中のアレルゲン、ストレスなどの外的要因によって悪化することがあるため、生活習慣の見直しが重要です。診断基準としては、咳が3週間以上続くことが求められます。これに該当する場合は、速やかに専門医を受診することが推奨されています。

最近の研究によれば、咳喘息の治療には、吸入ステロイドや気管支拡張薬が有効であるとされています。これらの治療薬は、気道の炎症を抑え、咳を軽減する効果があります。また、アレルギー反応を引き起こす要因を除去することも重要です。例えば、家族がペットを飼っている場合、動物アレルゲンが影響を与えることもあります。

咳喘息の原因とリスクファクター

咳喘息の主な原因には、アレルギー反応、風邪、ウイルスや細菌感染、さらには空気の乾燥や温度差などが挙げられます。特にアレルギーが関与するケースが多く、花粉やハウスダスト、カビなどが引き金になることが多いです。

さらに、喫煙や大気汚染も重要なリスクファクターであり、これらの要因が重なると、咳喘息を引き起こしやすくなります。生活習慣や環境を見直し、アレルゲンを避けることで、発症リスクを減少させることができるでしょう。

咳喘息は、放置しておくと重度の気管支喘息へと進行する可能性もあります。そのため、早期発見・早期治療が重要です。特に、風邪やインフルエンザが流行する季節には、症状に注意を払い、必要があれば医療機関を受診することが求められます。

咳喘息の治療法:最新のアプローチ

咳喘息の治療法は多岐にわたりますが、主に吸入ステロイドや気管支拡張薬が使用されます。吸入ステロイドは、気道の炎症を抑える効果があり、気管支拡張薬は、気道を広げることで咳の発作を軽減する役割を果たします。

近年では、漢方薬や自然療法も注目されています。例えば、温かい飲み物や蜂蜜、しょうがなどは、喉を癒す効果があるとされています。また、気道の保湿を図ることも重要で、加湿器を使用したり、頻繁に水分を摂取することが有効です。

また、咳喘息の治療には、医師との密なコミュニケーションが重要です。症状の変化や新たなアレルゲンの発見、,他の疾患との併発などについて適宜相談することで、より効果的な治療が期待できます。定期的なフォローアップも忘れずに行いましょう。

日常生活における咳喘息管理

咳喘息を管理するためには、日常生活での工夫が不可欠です。まず、発作を引き起こす可能性のあるアレルゲンを避けることが肝要です。これには、定期的な掃除や空気清浄機の使用、さらには喫煙を控えることが含まれます。

さらに、規則正しい生活習慣を維持することも重要です。バランスの取れた食事や運動、十分な睡眠を心がけることで、免疫力を高め、咳喘息のリスクを軽減させることが可能です。また、ストレス管理も重要で、ヨガや瞑想などのリラクセーション法を取り入れることが推奨されます。

環境の変化にも敏感に対応することが求められます。寒暖差が大きい季節や、花粉症の時期には特に注意が必要です。外出時にはマスクを着用したり、帰宅後には衣類を着替えるなど、予防策を講じることが望まれます。

には最新の研究と情報を活かして

近年の研究によって、咳喘息に関連する新しい情報が次々と発表されています。例えば、最近の研究において、咳喘息は特定の遺伝的要因と関連している可能性が示唆されています。また、風邪を引いた後に咳喘息が発症する場合、ウイルスによる影響も大きいと考えられています。

これらの研究が進むことで、より効果的な治療法が開発される期待が高まっています。医療従事者や研究者との情報交換を通じて、最新の知見を活かすことも大切です。また、自分自身の健康管理にも役立てられる情報を積極的に収集しましょう。