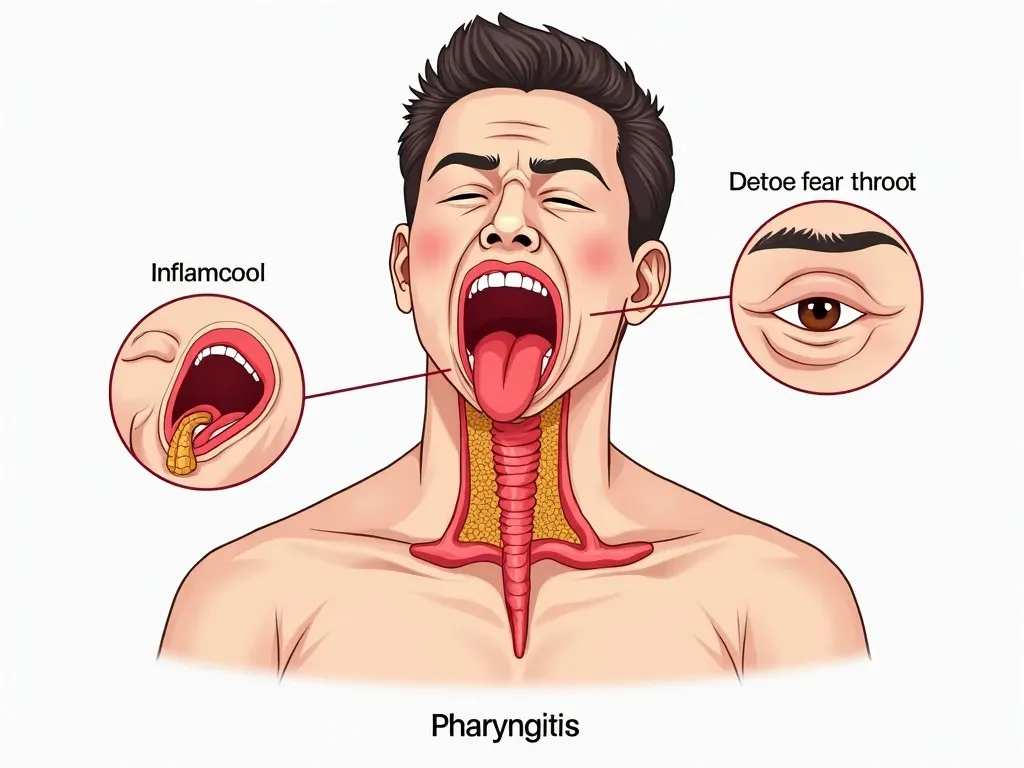

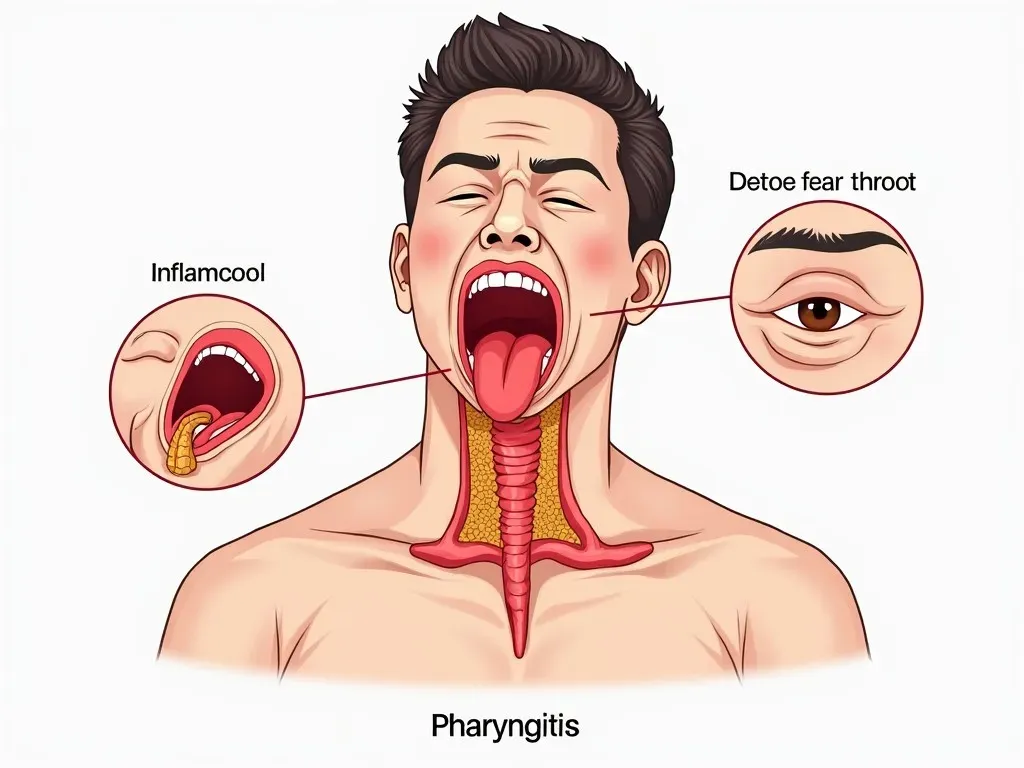

咽頭炎とは、多くの人が一度は経験する「のどの痛み」の原因となる病状です。急性咽頭炎や慢性咽頭炎といった異なるタイプがあり、それぞれ異なる原因や治療法があります。あなたやあなたの家族がもし喉の痛みやいがらっぽさを感じているのであれば、この情報は必見です!痛みの解消方法や気を付けるべきポイントを知ることで、あなたの健康を守ることができます。以下では、詳しい内容を解説していきますので、最後までご覧ください。

咽頭炎は、ウイルスや細菌、あるいは生活習慣や環境要因によって引き起こされることが多く、まるで不意にやってくる風のように、私たちの生活に影響を及ぼします。特に、寒い季節やインフルエンザが流行している時期は要注意です。そこで、あなたが咽頭炎の症状や原因、治療法を理解することで、早期対応が可能になるのです。

| 咽頭炎の主な症状 | 急性咽頭炎 | 慢性咽頭炎 |

|---|---|---|

| 喉の痛み | あり(強い痛みが伴う場合も) | あり(鈍い痛みが継続することが多い) |

| 発熱 | あり | まれに |

| 鼻水 | あり(多い場合も) | まれに |

| 全身のだるさ | あり | 常に感じることが多い |

| 食欲不振 | あり | なしまたは軽度 |

| 誤嚥(飲み込みの困難さ) | あり | あり(慢性的な不快感を伴う) |

(出典:CDC)

咽頭炎の原因とそのメカニズム

咽頭炎は、主にウイルス性と細菌性の感染によるものです。特に、風邪を引いた時に咽頭炎を併発することが多く、一般的なウイルス(例:アデノウイルス、インフルエンザウイルスなど)が原因となります。咽頭は、鼻や口から入った空気や異物に直接触れやすいため、炎症を起こしやすい部位です。

急性咽頭炎は、通常ウイルスや細菌の感染によって現れ、発症から数日で症状がピークに達します。この段階では、強い喉の痛みや発熱が見られ、周囲に感染を広げる可能性もあります。一方、慢性咽頭炎は、生活習慣(例えば、喫煙やアルコールの過剰摂取)、アレルギー、アスピリンなどの薬剤の影響が原因で引き起こされることが多いです。

咽頭炎の症状と見分け方

咽頭炎の一般的な症状には、喉の痛み、赤み、発熱、咳、または全身のだるさがあります。ただし、これらの症状がすべての人に同じように現れるわけではありません。特に、持病がある方や免疫が弱っている方は、症状が重篤化する場合があります。

急性咽頭炎の症状

急性咽頭炎の場合、その症状は主に数日間で急に現れます。この時期には強い喉の痛みや発熱が伴い、日常生活に影響を及ぼすことが多いです。また、咳や鼻水、さらには全身のだるさも感じることがあります。

慢性咽頭炎の症状

慢性咽頭炎の症状は、通常は継続的な喉のいがらっぽさや、鈍い痛みが特徴です。診断には、症状の持続期間やその程度が重要な指標となります。また、生活習慣との関連性も無視できません。

咽頭炎の治療法

咽頭炎の治療法は、ウイルス性か細菌性かによって異なります。ウイルス性の場合は、主に対症療法が適用され、十分な睡眠や水分補給が重要です。薬剤としては、痛みを和らげるための解熱鎮痛剤やうがい薬が有効です。一方、細菌性咽頭炎の場合は、抗生物質が必要となることがありますので、医療機関での診察が必須です。

自宅でできる対策

1. 水分補給

体内の水分が不足すると、喉の痛みが悪化することがあります。水やお茶を積極的に摂取することが重要です。

2. 塩水うがい

塩水でうがいをすることで、喉の炎症を軽減し、痛みを和らげる効果があります。食塩を適量ずつ、ぬるま湯に溶かして使用してみてください。

3. 加湿

乾燥は喉にとって大敵です。加湿器を使用して室内の湿度を保つことによって、喉の状態を緩和できます。

咽頭炎の予防法

咽頭炎の予防には、日常生活の中でできるいくつかのポイントがあります。まずは、手洗いやうがいをこまめに行うこと。インフルエンザや風邪の流行する季節には、特に注意が必要です。また、栄養バランスの良い食事を心がけることも、免疫力を維持する上で効果的です。

凍えた体を守る

冷たい空気や温度差は喉にダメージを与えます。特に冬は、外出時にマフラーやスカーフで喉を保護することが大切です。

睡眠とストレス管理

体の免疫力を高めるためには、十分な睡眠とストレスの管理が不可欠です。適度な運動を行い、心身ともにリラックスできる時間を作りましょう。

以上のように、咽頭炎とは非常に身近な病気であり、症状が現れると精神的にも肉体的にも大きな負担を強いられます。しかし、早期発見と適切な対処を行うことで、その影響を軽減することができます。特に、ウイルス性と細菌性の違いを理解し、適切な治療法や予防法を知ることが重要です。健康を維持するために、日常生活の中で小さな工夫を大切にしましょう。